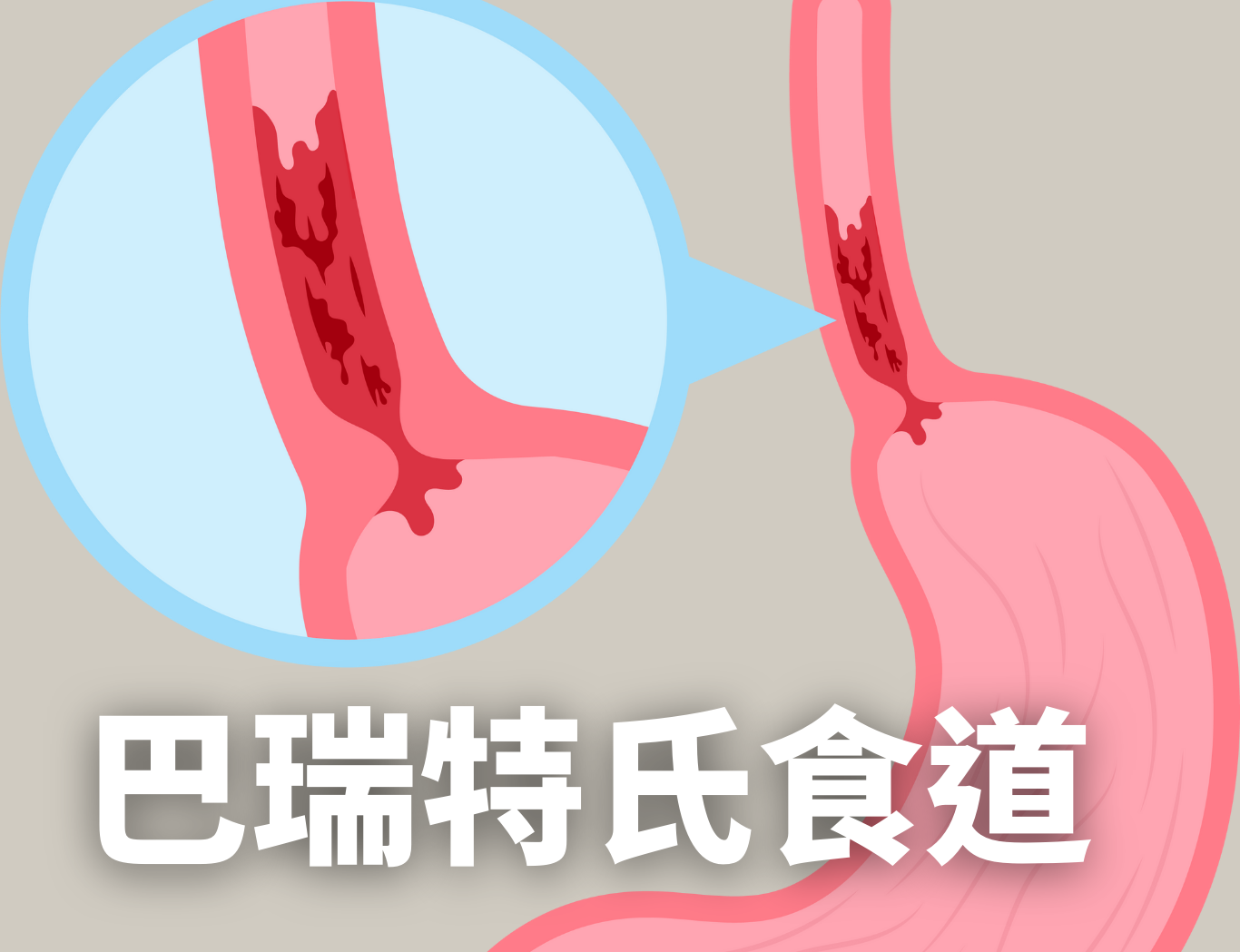

胃酸逆流不只是燒心|你該認識的「巴瑞特氏食道」

巴瑞特氏食道(Barrett’s Esophagus, BE) 指靠近胃賁門的食道鱗狀上皮被柱狀上皮取代的狀態,常見於長期胃食道逆流患者,需規律追蹤。

為什麼會產生巴瑞特氏食道?

長期胃食道逆流(GERD)讓胃酸反覆刺激食道黏膜,正常鱗狀細胞受損,身體以較耐酸的柱狀細胞進行修復,逐步形成病變。

- 胃酸逆流 → 食道發炎 → 上皮轉變

- 加重因素:作息不規律、壓力大、體重過重、晚餐過晚、咖啡酒精辛辣過量

⚠️ 癌變風險不可忽視

巴瑞特氏食道可能進一步發展為食道腺癌。風險較一般人顯著升高,且早期常無明顯症狀,因此規律追蹤十分關鍵。

- 病理分期:無分化不良 → 低度 → 高度分化不良(風險逐級上升)

- 高度分化不良者需積極處置與密集追蹤

發現後怎麼辦?

以控制胃酸逆流與定期內視鏡追蹤為主,依風險分層選擇治療。

- 藥物:PPI(質子幫浦抑制劑)、抗酸劑、海藻酸鹽。

- 內視鏡處置:消融(RFA)、切除(EMR/ESD)、冷凍等(依醫囑評估)。

- 生活調整:少量多餐、減少刺激飲食、控制體重、戒菸酒、飯後 3 小時內不躺。

Q&A|常見問題

胃燒心就一定是巴瑞特氏食道嗎?

不是。胃燒心常見於 GERD,但是否為巴瑞特氏食道需由醫師以內視鏡與病理切片確認。

一定都要做手術或消融嗎?

不一定。多數依分期先以抑酸治療與追蹤;高度分化不良或早期癌病灶才考慮內視鏡消融/切除。

PPI 要吃多久?會不會上癮?

依醫囑使用並不會成癮。治療期與維持期長度因人而異,重點是「控制症狀+保護食道」並配合追蹤。

日常飲食怎麼調整最有效?

少量多餐、避免太油太辣與碳酸酒精;晚餐提早、睡覺抬高床頭 10–15 公分;減重能明顯改善逆流。

潰瘍問題可搭配 L-Glutamine 左旋麩醯胺酸 相關成分 進行緩解與修復哦!

潰瘍問題可搭配 L-Glutamine 左旋麩醯胺酸 相關成分 進行緩解與修復哦!

藥師提醒:

- 若有胸口灼熱、吞嚥卡卡、慢性咳嗽或聲音沙啞,請儘早與藥師諮詢評估。

- 規律作息與體重控制,往往比加藥更關鍵。

Copyright © 2025 元元醫藥 Yuan Yuan Pharmacy. All Rights Reserved.

版權所有 © 2025 元元醫藥聯盟